台湾 國立國父紀念館翠亨藝廊個展

〜2007年4月24日〜5月6日〜

無私の精神が描いた世界

古賀さんの絵画を初めてみたとき、正直いってとまどいを覚えた。

明治以来、ヨーロッパから学んだこの国の絵画作法は、いかに声高に自己を謳うかにあったといっていい。いわばキリスト教的世界観のもとの人間中心的な自然観を、つまり自然は人間に対立するものとして、次にそれをいかに従属させ利用するかという視点で捉えようとする姿勢が支配的だったのである。したがって自然を表現することも、どのように自己中心的な欲求をそこに実現するかにあったといっていい。浮世絵に描かれた自然との融和、共存の姿が彼らに神奇に見えたのはそれゆえのことであった。われわれはいつの間にかそうしたヨーロッパの自然観とそこから発する絵画作法に慣らされてきてしまっていて、とまどいはそこのところを気づかされたからであった。

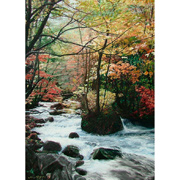

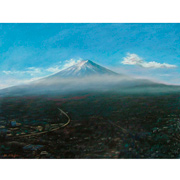

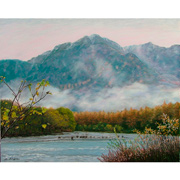

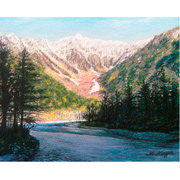

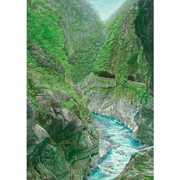

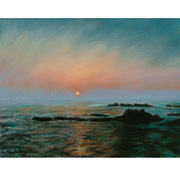

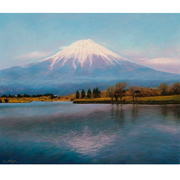

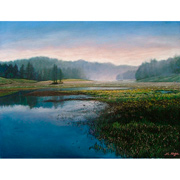

古賀絵画には、この自己実現がきわめて希薄であり、代わって自然の豊饒な恵みといったものが画面一杯を領しているのだ。適当な言葉が見当たらないのだか、滅私とか無私とかの精神といったらいいのだろうか。己を空にして自然に帰す、とでもいった無辺な精神がはじめて可能にする絵画が、古賀芸術の本質なのである。そしてそれは真に日本的な態度−作法と生き方の所産なのだと思う。

この度、由緒あるフランス・ソシエテ・ナショナル・デ・ボザール賞を受賞するという栄誉に浴した。無私で立ち合うことによってのみ汲み上げることのできる自然の豊饒さの具現化にフランスが脱帽した証左として称えられる快挙であった。

古賀絵画は、スケッチと写真から導き出される。それは、一瞬にしてレンズが捉えた自然を永遠なものに置き換える作業であり、その結果、画面は山紫水明の、われわれの心に深く棲みついている自然と照応するものになってくるのだ。